четверг, 12 марта 2015

среда, 18 февраля 2015

В Тизин-Тишка, пока водитель автобуса пил чай, я купила у одного бербера огромный аммонит в подарок Жану. Камень был слишком тяжел для моей сумки, и бербер смастерил мне рюкзак из старого мешка. Это был здоровенный детина с красной, как у американских индейцев, кожей, одетый в широкий плащ из грубой шерсти. Он показал мне открытку, которую прислал ему брат из Америки, из затерянного в лесах селения в штате Вашингтон.

Вот так и добралась я до Фум-Згуида. На юг дорога ведет в Тату, на север в Загору. А прямо никакой дороги нет, только глубокие колеи от шин грузовиков да тропы для коз и верблюдов. Насколько хватает глаз простирается неприветливая голая земля с высохшими колодцами и хижинами из глины и камней, похожими на осиные гнезда.

Вот. Сюда я и ехала. Дальше мне некуда. Я словно стою на берегу моря или у бесконечного устья большой реки.

Сумку и аммонит я оставила в деревне, сняла там комнату.

Проводнику, которого я наняла в гостинице, мне хотелось первому задать тот вопрос, что так давно рвется с моего языка: «Скажите, не в этих ли местах украли ребенка пятнадцать лет назад?» Но я промолчала. Все равно он не смог бы ответить, я это знала. С тех пор как я вернулась, мое ухо стало слышать гораздо лучше, но слышать голоса, слова, речь — разве этого достаточно, чтобы понять?

Здешние люди, те, которых я вижу, и другие, из деревень, которых я еще не видела, принадлежат этой земле, как я никогда никакому краю не принадлежала. Они воюют, иной раз захватом берут чужую деревню, чтобы вырыть колодцы в чужой земле.

Здешние люди, люди племен асака, нахила, алугум, улед-айса, улед-хиляль, — что им еще остается? Они воюют, есть раненые, бывают и убитые. Женщины плачут. Случается, пропадают дети. Такая вот жизнь, что нам еще остается?

Это здесь, теперь я уверена. Свет в зените белый-белый, и улица пуста. От света выступают слезы на глазах. Горячий ветер гонит пыль вдоль стен. Чтобы защититься от ветра и света, я купила большое синее покрывало, какие носят здешние женщины, и закуталась, оставив лишь щелочку для глаз. Мне кажется, нет, я уже чувствую, как в животе тихонько толкается ребенок, который у меня еще будет, обязательно будет. И ради него тоже я так долго добиралась сюда, на край света.

Проводнику надоело ходить за мной взад и вперед по пустой улице. Он присел на камень в тени, у стены, курит английскую сигарету и поглядывает на меня издали. Он не из улед-хиляль, не из айса, не из захватчиков хруйга. Слишком высокий, сразу видно, что городской, из Загоры или из Марракеша, может быть, даже из Касабланки.

Вдалеке, в самом конце улицы, там, где начинается пустыня, у распахнутой двери своего дворика на табурете сидит старуха в черном. Ее лицо не скрыто покрывалом, оно черно и морщинисто, похоже на старую опаленную кожу. Я иду, и она смотрит на меня, не опуская глаз, взгляд у нее жесткий, точно камень. Да и вся она кажется мне окаменелой и такой же старой, как аммонит, что я привезу Жану. Она — настоящая хиляль, из племени полумесяца.

Я села рядом со старухой. Она маленькая, щуплая, едва по плечо мне, как дитя. Улица пуста, иссушена солнцем пустыни. Мои губы пересохли и растрескались, проведя по ним рукой, я увидела на ладони кровь. Старуха ничего мне не говорит. Она даже не шевельнулась, когда я села. Только посмотрела на меня, и глаза на ее черном кожаном лице оказались блестящими, глянцевыми, совсем молодыми.

Дальше идти мне нет нужды. Теперь я знаю: я пришла к концу моего пути. Это здесь и нигде больше. Белая, как соль, улица, неподвижные стены, крик ворона. Здесь меня украл пятнадцать лет назад, век а , вечность назад, кто-то из племени хруйга, враг моего племени хиляль, из-за неподеленной воды, из-за неподеленных колодцев, из мести. Коснувшись моря, касаешься другого берега. Здесь, потрогав рукой пыль пустыни, я трогаю землю, где я родилась, касаюсь руки моей матери.

Жан прилетает завтра, телеграмму от него я получила в отеле в Касабланке. Я свободна, и все теперь может начаться. Как мой славный предок (еще один) Билал, раб, которого Пророк освободил и отпустил в мир, я наконец вышла из возраста, когда ищут семью, и вхожу в возраст, когда ищут любовь.

Перед тем как уйти, я коснулась старухиной руки, гладкой и твердой, точно камень со дна моря, один раз, легким касанием, чтобы никогда не забыть.

пятница, 06 февраля 2015

Я подождала около здания школы, пока прозвенит звонок и закончатся уроки. Вскоре стали выходить девочки в сине-белых платьях. Хацумомо заметила меня раньше, чем я ее. Вас может удивить, почему она ходила в школу, хотя была уже отличной танцовщицей и, конечно же, знала все необходимое гейше. Но даже известные гейши в течение всей своей жизни продолжают брать уроки, некоторые из них даже в пятьдесят и шестьдесят лет.

— О! — воскликнула Хацумомо, глядя на свою подругу. — Посмотри на эту дылду!

Она высмеивала меня за то, что я выросла на два сантиметра выше, чем она.

— Меня к вам послала Анти, госпожа, — сказала я, — выяснить, чьи заколки вы украли прошлой ночью.

Улыбка исчезла с ее лица. Она взяла сверток из моих рук и развернула его.

— Да, это не мои, — сказала она. — Но где ты взяла их?

— О Хацумомо-сан! — вмешалась другая гейша. — Разве ты не помнишь? Вы с Канако сняли свои заколки, играя в эту дурацкую игру с судьей Увазуми. Наверно, Канако пошла домой с твоими заколками, а ты надела ее.

— Ужасно, — сказала Хацумомо. — Как ты думаешь, когда Канако последний раз мыла голову? Послушай, ведь ее окейя находится рядом с твоей. Отдай заколки ей и скажи, что свои я заберу позже, но пусть она их не носит.

Незнакомая гейша взяла заколки и ушла.

— Чио, не уходи, пожалуйста, — сказала мне Хацумомо. — Я тебе кое-что хочу показать. Видишь выходящую из ворот маленькую девочку? Ее зовут Ичикими.

Я посмотрела на Ичикими, но Хацумомо, казалось, больше ничего не собиралась о ней говорить.

— Я ее не знаю, — сказала я.

— Конечно, не знаешь. В ней нет ничего особенного. Слегка глуповата и безобразна, как калека. Не кажется ли тебе забавным, что она будет гейшей, а ты нет?

Едва ли Хацумомо могла сказать мне что-нибудь более обидное. Вот уже полтора года как я приговорена к тяжелой работе прислуги. Моя жизнь казалась мне длинной дорогой в никуда. Нельзя сказать, что я хотела стать гейшей, но я точно не хотела оставаться прислугой. Долгое время я стояла в школьном саду и наблюдала, как девочки моего возраста, беседуя, проходили мимо меня. Они шли на обед, а мне казалось, они двигались от одного важного мероприятия к другому, тогда как я посвящала все свое время чистке камней во дворе нашей окейи. Сад опустел, и я подумала — это, видимо, и есть тот самый долгожданный знак. Если остальные девочки в Джионе продвигаются по жизни вперед, то я остаюсь далеко позади. В этом я увидела его смысл. С этой ужасной мыслью мне казалось невыносимым оставаться дольше в школьном парке. Я прошла до проспекта Шийо и свернула к реке Камо. Огромные флаги на Театре Минамиза возвещали о предстоящем спектакле самого известного Театра Кабуки под названием Шибараку, хотя в тот момент я ничего не знала о Кабуки. Толпы народа поднимались по лестнице в театр. Среди мужчин в темных европейских костюмах мелькали гейши в темно-синих кимоно с узором из золотых листьев. И здесь я опять остро почувствовала бегущую мимо меня жизнь в ее беспокойном великолепии. Я поспешила по улице вдоль ручья Ширакава. Даже его воды, думала я, текут в реку Камо, а из нее в залив Осака, а затем в море. Похоже, это невеселое послание поджидало меня всюду. Я села на камень на берегу ручья и зарыдала. Я — забытый остров среди океана, без прошлого и без будущего. Казалось, я нашла безлюдное место, как вдруг неподалеку раздался мужской голос:

— В такой хороший день нельзя так плакать.

Обычно мужчины на улицах Джиона не замечали подобных мне девочек, особенно ревущих. Если же они и заговаривали с ними, то только с просьбой посторониться или что-нибудь в этом роде. Этот же мужчина не только заговорил со мной, но заговорил по-доброму, обратившись ко мне так, словно я была девушкой из его окружения, ну, например, дочерью его хорошего друга. На какую-то долю секунды мир показался мне совершенно непохожим на тот, который я знала. В этом мире ко мне отнеслись по-человечески, в нем отцы не продают собственных дочерей. И когда я поднялась и посмотрела на человека, заговорившего со мной, мне показалось, что все мои страдания остались на камне.

Мне бы хотелось как можно лучше описать его вам, но это трудно сделать, не вспомнив эпизод из моего детства. На берегу моря в Йоридо росло дерево с совершенно гладким стволом, отшлифованным постоянными сильными ветрами. Однажды, лет в пять, я увидела на стволе этого дерева лицо. На поверхности размером с тарелку два острых выступа по краям выглядели как скулы. Тени от них создавали глазные впадины, а складка на коре под ними воспринималась как нос. Лицо было слегка наклонено в одну сторону и смотрело на меня лукаво. Казалось, оно принадлежит человеку уверенному, подобно дереву, знающему свое место в жизни. Тогда я считала, что нашла изображение Будды.

У человека, заговорившего со мной на улице, оказалось такое же широкое, спокойное лицо, с гладкими и ясными чертами, обрамленное прямыми седыми волосами. На вид ему было лет сорок пять. Я покраснела и отвернулась, стесняясь на него смотреть, настолько элегантным он мне показался.

читать дальше

четверг, 05 февраля 2015

Мы присели недалеко от михраба и представились друг другу. Он назвался шейхом Хамадой аль-Сабки, коренным жителем Халяба. Я говорил, прерывисто дыша, голос мой дрожал:

— Не мог себе представить, что Халяб — исламское государство.

— Халяб не исламское государство, — спокойно произнес он.

Прочитав удивление на моем лице, он добавил:

— Халяб — свободное государство, в нем представлены все конфессии. Есть мусульмане, христиане, буддисты, имеются даже атеисты и язычники.

Мое удивление только возросло, и я спросил:

— Как так сложилось, владыка?

— Изначально мы были язычниками, потом свобода дала возможность каждому желающему молиться согласно его верованиям. Все жители разделились по религиям. Язычников осталось мало, да и то в отдельных оазисах.

Мое любопытство усиливалось:

— Какой религии придерживается государство?

— Государству нет дела до религии.

— Как же тогда уживаются секты и основные конфессии?

— Взаимодействие на основе всеобщего равенства, — просто ответил он.

Я не поверил:

— И это всех устраивает?

— Каждая конфессия внутри сохраняет собственные традиции. Общественные отношения строятся на уважении. Ни для одной из конфессий нет исключения, даже если к ней принадлежит глава государства. К слову сказать, нынешний глава — язычник.

Удивительное, необыкновенное государство! Я задумался и сказал:

— О такой свободе я никогда не слышал. Дошел ли до вас, владыка, слух о демонстрации, требующей официального признания прав сексуальных меньшинств?

— Среди них есть и мусульмане! — улыбаясь, сказал имам.

— Наверняка они подвергаются наказанию в своей общине.

Шейх снял чалму, потер лоб, вернул чалму на место и сказал:

— Свобода — священная ценность для всех, в том числе и для мусульман.

Я не согласился:

— Но такая свобода переходит нормы, допустимые исламом.

— Для ислама Халяба свобода священна.

— Если бы Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) воскрес сегодня, не осудил бы он эту сторону вашего ислама? — едва сдерживая раздражение, спросил я.

Он ответил вопросом на вопрос:

— Если бы Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) воскрес сегодня, не осудил бы он ваш ислам от начала до конца?

Эх… Этот человек был прав. Его вопрос поставил меня на место.

пятница, 30 января 2015

Я проехала через пять стран, и мне показалось, что Лиссабон находится на другом конце света.

Члены фонда Гульбенкиана принимают меня тепло, их коллекция произведений исламского искусства превосходит мои ожидания. Речь даже идет о том, чтобы объявить конкурс на лучший архитектурный проект и построить музей, достойный вместить все эти высокие образцы живописи. Миниатюры выглядят потрепанными. Они лежат в металлических ящиках, вдали от света. Я думаю о мастерах, которые более пяти веков тому назад сотворили эти шедевры. Они были круглолицы, с миндалевидными глазами, от женщин их отличали только узкие черные бороды. Их инструменты были подпорчены краской, руки изъедены окисями металлов: им приходилось растирать голубой кобальт, желтую магнезию и зеленый сплав меди и хрома.

Я представляла, как они потели и трясли рубахами, высвобождая взмокшие подмышки. Безусые юнцы меняли им воду, мыли кисти, смешивали краски. Стоило мальчикам замешкаться, и учитель принимался ругать их. Мастера работали в полной тишине: только так можно было добиться безупречности контура и точности мазка. А в соседней комнате трудились гончары. Там царил жар, из печи во дворе валил едкий дым. Стеклянистый слой, необходимый для застывания глины, щипал глаза и ноздри. У рисовальщиков богатая фантазия, они изображали виночерпиев, принцев на тронах и фантастических животных. Они были очень старательны.

читать дальше

четверг, 29 января 2015

Я росла в Африке, и у меня отсутствовало ощущение связи с прошлым, которое представляется столь важным в других частях земного шара. Сомалийский язык не имел своей письменности вплоть до тысяча девятьсот семьдесят третьего года, поэтому мы не учились читать и писать. Знания передавались из уст в уста — через поэзию и народные сказания. А самым важным было то, что рассказывали родители: они обучали нас навыкам, необходимым, чтобы выжить в пустыне. Мама, например, научила меня плести из высушенной травы сосуды, достаточно плотные, чтобы держать молоко. А отец научил, как надо ходить за скотом и следить, чтобы животные не болели. Не так-то много времени оставалось у нас на то, чтобы беседовать о прошлом, вот мы о нем почти и не говорили. Все происходило сейчас, сегодня: что мы будем делать сегодня? Все ли дети на месте? Не угрожает ли что скоту? Что мы будем есть? Где отыскать воду?

Мы жили так же, как и наши предки на протяжении тысячелетий, — мало что изменилось с тех пор. Мы, кочевники, обходились без электричества, телефонов и автомобилей, не говоря уж о компьютерах и телевидении. И отсутствие всего этого, а также замкнутость в круге повседневных забот, порождали у нас совершенно иное ощущение связи времен, чем то, какое господствует на Западе.

Как и все остальные в моей семье, я не имею точного представления о том, сколько мне лет, лишь приблизительно догадываюсь. Родившийся в моей стране ребенок имеет не так уж много шансов дожить до года, поэтому мало кому приходит в голову запоминать его день рождения. Когда я была маленькой, мы понятия не имели об искусственном исчислении времени: о ежедневниках, часах и календарях. Вместо этого мы измеряли время сезонами и движением солнца: в зависимости от дождей планировали, когда сняться со стоянки и кочевать дальше, а распорядок дня определяли световым днем. По солнцу мы узнавали и время суток. Если моя тень падала на запад — значит, утро; если же тень была прямо подо мной — значит, полдень. День клонился к вечеру, и тень моя удлинялась — значит, пора гнать стадо домой, чтобы успеть до темноты.

читать дальше

вторник, 27 января 2015

Вот уже месяц, как я не бралась за дневник. У меня есть более важные дела, чем марать бумагу. Да и что расскажешь о счастливых днях?

Все это время я наслаждалась глубоким душевным покоем. Жаль только, что такое состояние продолжалось недолго. Проезжавшая два дня назад почтовая повозка оставила для меня четыре письма. Едва я взглянула на конверты, меня сразу же бросило в жар. Еще не зная точно, от кого они и что в них, я подумала: «Ах, лучше б они пропали в дороге, не добрались до меня!»

Я не ошиблась. Почерк на конверте был мне знаком: письма были от него. Пока они нашли меня в Зейнилер, им пришлось много раз переходить из рук в руки. Конверты были испещрены голубыми и красными подписями, заляпаны печатями. Не решаясь взять письма в руки, я прочла адрес: «Учительнице центрального рушдие города Б… Феридэ-ханым-эфенди».

Скомкав конверты, я швырнула их на книжную полку, висевшую у печки. Потом подошла к окну, прижалась лбом к стеклу и долго задумчиво смотрела вдаль.

— Абаджиим, ты нездорова? — забеспокоилась Мунисэ. — Ты так побледнела!

Я попыталась взять себя в руки и улыбнулась.

— Нет, все в порядке, дитя мое. Немного болит голова. Пойдем погуляем с тобой в саду, и все пройдет.

Ночью я долго лежала без сна, устремив глаза в темноту, страдала, мучилась. Нерешительность раздирала мое сердце. Кто знает, что бессовестный злодей посмел написать мне? Не раз я порывалась зажечь лампу и вскрыть письма, но пересиливала себя. Прочесть их — какой позор, какое унижение!

Прошло два дня. Письма по-прежнему лежали на полке и, казалось, отравляли воздух ядом, заставляли меня мучиться. Мое состояние передалось и Мунисэ. Бедная девочка понимала, почему я страдаю, и смотрела на полку, где лежали конверты, принесшие в дом горе, с ненавистью и отвращением.

Сегодня вечером я опять стояла в задумчивости у окна. Мунисэ робко подошла ко мне и нерешительно сказала:

— Абаджиим, я что-то сделала… Но не знаю, может, ты рассердишься?

Я резко обернулась и невольно глянула на полку: писем на месте не было. Сердце мое тоскливо сжалось.

— Где письма? — спросила я.

Девочка потупила голову.

— Я сожгла их, абаджиим. Думала, будет лучше… Ты так страдала!..

— Что ты наделала, Мунисэ! — воскликнула я.

Девочка испугалась и задрожала, думая, что сейчас я схвачу ее за плечи, начну трясти. Но я закрыла лицо руками и беззвучно заплакала.

— Абаджиим, не плачь. Я не сожгла письма. Я сказала так нарочно. Вот если бы ты не огорчилась, тогда сожгла бы. Вот они…

Мунисэ гладила меня по голове и в то же время старалась всунуть письма в руку.

— Возьми их, абаджиим. Они, наверно, от человека, которого ты очень любишь!..

Я вздрогнула.

— Что ты говоришь, негодница?

— Не сердись, абаджиим… Если не от любимого человека, разве ты бы плакала так?

Как она все поняла! Ее слова пристыдили меня, стало досадно за эти слезы. Надо было как-то кончать всю эту историю.

— Ах, крошка моя, лучше бы ты ничего не говорила! Но что поделаешь… Смотри, я докажу тебе, что письма совсем не от любимого человека. Иди сюда, мы вместе сожжем их.

В комнате было темно. Только в печке порой вспыхивал догорающий хворост. Я швырнула в огонь первое письмо. Конверт занялся пламенем, съежился, покоробился и мигом превратился в пепел. Тогда я швырнула второе письмо, третье…

Мунисэ стояла рядом, прижимаясь ко мне, охваченная каким-то непонятным волнением. Пока письма горели, мы молчали, словно у изголовья умирающего.

Очередь за четвертым… Сердце мое наполнилось невыразимой горечью и раскаянием. Три письма уже сгорели… Могла ли я оставить это? Ах, как мне было тяжко! Сердце разрывалось на части, но я швырнула в огонь и последний конверт.

Он не вспыхнул сразу, как первые три, а задымился с одного конца, потом медленно загорелся. Конверт скорчился, потом раскрылся, и я увидела, как огонек перебежал на бумагу, исписанную знакомым мелким почерком. Я не могла больше выносить этой пытки, но Мунисэ, словно угадывая мое состояние, вдруг быстро нагнулась, сунула руку в печь и выхватила из пламени обгоревшее письмо.

Я решилась прочесть его только лишь после того, как уложила Мунисэ спать. Сохранилась небольшая часть письма:

«…Сегодня утром мама посмотрела мне в лицо и заплакала. Я спросил: „Что случилось, мама? Почему ты плачешь?“ Сначала она не хотела ничего говорить, отнекивалась: „Так… Сон приснился…“ Я настаивал, молил, ей пришлось открыться. Тихонько плача, она рассказала.

«Сегодня мне приснилась Феридэ. Я бродила по каким-то темным развалинам и спрашивала встречных: „Здесь ли Феридэ? Скажите ради аллаха…“ Вдруг женщина с закутанным лицом схватила меня за руку и втолкнула в какую-то мрачную комнату, похожую на келью дервиша: „Феридэ покоится здесь. Умерла от дифтерита…“ Вижу, мое дитя лежит с закрытыми глазами. А лицо даже не изменилось… Плача, я проснулась, сердце болело… Говорят, покойник во сне — это к встрече… Не так ли, Кямран? Я скоро увижу свою Феридэ. Ведь верно, сынок?..»

Это подлинные слова мамы. О себе уже не говорю. Но разве справедливо — заставлять плакать старую женщину, которая была тебе матерью? Теперь этот печальный сон стал и моим постоянным сновидением. Стоит мне только лечь, сомкнуть веки, и я начинаю видеть тебя в каком-то далеком краю, в темной комнате с закрытыми глазами. Твои черные волосы, твое нежное лицо…»

На этом месте письмо обрывалось. Так я и не узнала ни о чем, кроме переживаний и тоски своей тетки.

Кямран, ты видишь, нас разлучает буквально все. Мы с тобой даже не враги, а просто люди, которые никогда-никогда не увидят друг друга.

Мы с Нино сидели в кафе "Мефистофель" на Головинской. Прямо перед нами возвышалась гора Давида. На вершине стоял монастырь.

Родня решила сегодня дать нам передышку.

Нино задумчиво смотрела на монастырь, и я знал, о чем она думает. Там, на горе, была могила, которую мы собирались навестить. В ней покоится прах Александра Грибоедова, поэта и царского посланника. На надгробии выбита эпитафия: "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?".

Ее звали Нино Чавчавадзе. Именно Нино. Ей было шестнадцать лет, когда она стала женой посла и поэта Грибоедова. Нино, которая сидела сейчас рядом, доводилась ей внучатой племянницей по материнской линии.

Той Нино было семнадцать лет, когда тегеранцы с криками: "О, святой Али!" окружили дом русского посланника. А у посланника был только маленький кинжал и всего один пистолет. Какой-то кузнец с улицы Зул-ли-Султан тяжелым кистенем размозжил ему грудь. Разорванное на куски тело посланника было выброшено на пустырь. Голову обглодали собаки. Вот и все, что осталось от поэта и посланника. Фатали шах Гаджар был очень доволен. Был счастлив и его наследник - Аббас Мирза. Мудрец и фанатик, старик Меши ага получил от шаха щедрую награду, а одному из Ширванширов шах пожаловал имение в Гилане.

Но все это происходило сто лет назад. А сейчас я, потомок Ширванширов, сижу в Тифлисе в кафе "Мефистофель" с Нино, правнучкой жены Грибоедова.

- Послушай, Нино, а ведь мы с тобой должны быть кровными врагами, сказал я, кивая в сторону монастыря. - Ты тоже поставишь мне когда-нибудь такое надгробье?

- Может быть, - отвечала Нино. - Впрочем, это будет зависеть от твоего поведения. Будешь вести себя хорошо, поставлю.

Она допила свой кофе и поднялась.

- Пойдем, погуляем по городу.

Нино питала к Тифлису какую-то нежную, почти материнскую любовь. По Головинской мы двинулись к узким улочкам старого города, зашли в Сионскую церковь. Внутри церкви было очень темно и сыро. Над алтарем висел крест, сколоченный из виноградной лозы. Эту лозу принесла святая Нино во время своего первого паломничества в Святую землю.

Нино опустилась у алтаря на колени, перекрестившись, подняла голову к иконе, на которой была изображена ее святая покровительница.

- Прости меня, святая Нино, - шептали ее губы.

В тусклом свете, сочащемся через окна, я увидел на глазах Нино слезы.

- Пойдем, - сказал я, и Нино покорно пошла за мной.

Мы молча бродили по городу.

- А скажи-ка, какой это грех должна отпустить тебе святая Нино? задал я, наконец, не дававший мне покоя вопрос.

- Тебя, Али хан.

Голос ее прозвучал грустно и устало. Судя по всему, гулять с Нино по Тифлису - не такое уж веселое занятие.

- А почему меня?

Мы шли уже по площади. Люди сидели за столиками кафе, вынесенными прямо на улицу. Слышался звук зурны. Внизу пенилась Кура.

Взгляд Нино был устремлен в даль, так, словно в этой дали она пыталась отыскать себя.

- Тебя, - повторила она, - и тебя, и все, что было.

Я понял, что она хотела сказать, но все-таки переспросил:

- Что ты сказала?

Нино остановилась.

- Пройдись по Тифлису. Пройдись и внимательно посмотри. Увидишь ли ты хоть одну женщину в чадре? Нет. Ощущается ли здесь азиатский дух? Нет. Здесь совершенно иной мир. Улицы здесь широки, а сердца людей чисты. Только здесь, в Тифлисе, я становлюсь собой. Здесь уже не встретишь фанатичных дураков, вроде Сеида Мустафы, болванов, вроде Мухаммеда Гейдара.

- Эта страна, Нино, находится между молотом и наковальней.

Каблучки туфелек Нино звонко стучали по камням древних мостовых.

- В том-то все и дело! - воскликнула она. - Поэтому Тамерлан семь раз разрушал Тифлис. Поэтому на нас нападали турки, иранцы, арабы, монголы. Они разрушили Грузию, растоптали ее, убили, но им не удалось овладеть ею в полном смысле этого слова. Святая Нино принесла сюда виноградную лозу с Запада, и потому мы относимся к Европе, а не к Азии. Мы - не азиаты. Мы страна, расположенная на востоке Европы. Неужели ты не чувствуешь этого?

Нино шла, все убыстряя шаг, на ее по-детски гладком лбу появились морщинки.

- Хочешь, я скажу тебе, почему, благодаря чему, твоя Нино смогла появиться на свет? Благодаря тому, что мы оказали достойное сопротивление всем, кто хотел покорить нас, - Тамерлану, Чингиз хану, шаху Аббасу, шаху Тахмасибу, шаху Исмаилу... Сегодня ты пришел сюда безоружным, без огромных слонов, армии, но и ты из рода кровавых шахов, ты - их наследник. Неужели моим дочерям или внучкам придется носить чадру, а как только будет наточен иранский меч, мои сыновья и внуки в сотый раз разрушат Тифлис? Ах, Али хан, нам обоим следовало бы принадлежать Западу...

Я взял ее пальчики в свою ладонь.

- Что мне сделать для тебя, Нино?

- Ах, Али хан, - повторила она. - Я очень глупая. Мне хочется, чтобы ты полюбил широкие улицы и зеленые леса, хочется, чтобы ты не цеплялся за прогнившие стены Азии, а лучше понял жизнь. Я боюсь, что лет через десять ты превратишься в набожного лицемера и в один прекрасный день, сидя в своем гиланском имении, скажешь мне: "Нино, ты - всего лишь поле". Вот скажи: за что ты любишь меня?

Да, в Тифлисе Нино стала совершенно иной. Казалось, ее пьянит сам влажный куринский воздух.

- За что я люблю тебя? Я люблю тебя, Нино, люблю твои глаза, твой голос, твои аромат, походку. Чего же еще ты хочешь? Я люблю тебя всей душой. Пойми же, любовь всюду одна и та же - что в Грузии, что в Иране. Вот здесь, на этом самом месте ваш великий поэт Руставели слагал любовные песни царице Тамаре. А его стихи так похожи на иранские рубаи! Пойми же, без Руставели нет Грузии, а без Ирана нет Руставели.

- Ты говоришь, именно здесь? - задумчиво проговорила Нино. - Здесь же жил и великий поэт Саят Нова, написавший замечательные любовные стихи. Шах отрубил ему голову за то, что он в своих стихах воспевал любовь грузин.

У Нино сегодня было очень плохое настроение, с ней трудно было говорить. Она прощалась со своей родиной и, как каждый человек, в момент прощания остро ощущала любовь к ней.

- Али хан, - со вздохом заговорила она опять, - ты любишь мои глаза, нос, лоб - всю меня, но при этом забываешь об одном. Любишь ли ты мою душу?

- Да, - измученно ответил я, - я люблю и твою душу.

Удивительно, мне смешно было слушать проповеди Сеида Мустафы об отсутствии души у женщины, почему же тогда меня так, рассердил вопрос Нино? Да и что такое - женская душа? Женщину должно радовать, если мужчину не интересует, что таится в глубине ее души.

-А ты за что любишь меня, Нино?

И вдруг Нино по-детски расплакалась прямо посреди улицы.

- Прости меня, Али хан. Я люблю тебя, просто тебя. Люблю такого, какой ты есть. Я только боюсь мира, в котором ты живешь. Я, наверное, сошла с ума: говорю с женихом - и ругаю его за походы Чингиз хана! Прости свою Нино, Али хан. Ведь это глупо - взваливать на тебя ответственность за то, что мусульмане убивали грузин. Но ведь твоя Нино- частичка ненавистной тебе Европы, и здесь, в Тифлисе, я ощущаю это с особенной силой. Мы с тобой любим друг друга, но мне по сердцу леса и луга, ты же любишь горы, камни, песок, потому что ты - сын степи. Вот почему я боюсь тебя, твоей любви, твоего мира.

Я был растерян, не мог понять ее.

- Ну и дальше? - спросил я.

- Дальше? - Нино вытерла слезы и засмеялась, кокетливо склонив головку. - Ты хочешь знать, что будет дальше? А ничего! Через три месяца мы поженимся. Чего же еще ты хочешь?

В этом была вся Нино. От слез она могла перейти к смеху, от любви - к ненависти. Она простила мне все походы Чингиз хана и опять любила меня.

четверг, 25 декабря 2014

среда, 20 августа 2014

Эта книга для меня стала особенной, вместе с главной героиней я испытывала те же эмоции - любовь и нежность Тиэко к своей сестре-близняшке напоминали мне мои собственные переживания, так как в это время моя сестра находилась очень далеко от дома и я все время думала о ней и очень скучала. Потрясающая книга, интересная, живая, динамичная.

четверг, 07 августа 2014

1 Сестра - на другом берегу.

Преграждая дорогу любви,

Протекает река между нами.

На припеке лежит крокодил.

Вброд я иду по волнам,

Пересекая теченье.

Храбрости сердце полно.

Тверди подобна река.

Любовь укрепляет меня,

- Как от воды заклинанье,

Пропетое девой.

Я вижу ее приближенье - и руки простер.

Сердце взыграло,

Как бы имея вечность в запасе.

Царица моя, подойди,

- Не медли вдали от меня!

2 Ее обняв, я ощущаю

Ответное объятье рук ее,

Напоминающее негу Пунта,

Смолою благовонной умащенье!

3 Когда от поцелуя моего,

Помедлив, разомкнутся

Ее уста - Я опьянен без хмеля.

Когда наконец уготовишь ты ложе, слуга?

Говорю я тебе:

Покров из виссона возьми, чтобы тело ее облегал.

Только не вздумай царское класть полотно!

Простого - беленого - остерегайся подавно!

Тканью, что миррой пропитана, ложе укрась для нее.

5 Быть бы мне черной рабыней,

Мойшицей ног!

Мог бы я вволю Кожей твоей любоваться.

6 Рад бы стиралыциком стать я

На один-единственный месяц:

Платья твои отмывать

От бальзама и мирры душистой.

7 Быть бы мне перстнем с печатью на пальце твоем!

Ты бы меня берегла,

Как безделушку,

Из тех, что жизнь услаждают.

Преграждая дорогу любви,

Протекает река между нами.

На припеке лежит крокодил.

Вброд я иду по волнам,

Пересекая теченье.

Храбрости сердце полно.

Тверди подобна река.

Любовь укрепляет меня,

- Как от воды заклинанье,

Пропетое девой.

Я вижу ее приближенье - и руки простер.

Сердце взыграло,

Как бы имея вечность в запасе.

Царица моя, подойди,

- Не медли вдали от меня!

2 Ее обняв, я ощущаю

Ответное объятье рук ее,

Напоминающее негу Пунта,

Смолою благовонной умащенье!

3 Когда от поцелуя моего,

Помедлив, разомкнутся

Ее уста - Я опьянен без хмеля.

Когда наконец уготовишь ты ложе, слуга?

Говорю я тебе:

Покров из виссона возьми, чтобы тело ее облегал.

Только не вздумай царское класть полотно!

Простого - беленого - остерегайся подавно!

Тканью, что миррой пропитана, ложе укрась для нее.

5 Быть бы мне черной рабыней,

Мойшицей ног!

Мог бы я вволю Кожей твоей любоваться.

6 Рад бы стиралыциком стать я

На один-единственный месяц:

Платья твои отмывать

От бальзама и мирры душистой.

7 Быть бы мне перстнем с печатью на пальце твоем!

Ты бы меня берегла,

Как безделушку,

Из тех, что жизнь услаждают.

четверг, 17 июля 2014

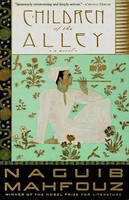

Потрясающий роман моего любимого писателя.

«Дети нашей улицы» - главный труд великого египетского писателя, лауреата Нобелевской премии Нагиба Махфуза.

Это роман-притча о возникновении трех мировых религий: иудаизма, христианства и ислама, аллегория религиозной истории человечества... Истории полной соперничества и борьбы, надежд и любви, предательств и чудес, а главное - веры.

«Дети нашей улицы» - главный труд великого египетского писателя, лауреата Нобелевской премии Нагиба Махфуза.

Это роман-притча о возникновении трех мировых религий: иудаизма, христианства и ислама, аллегория религиозной истории человечества... Истории полной соперничества и борьбы, надежд и любви, предательств и чудес, а главное - веры.

суббота, 28 июня 2014

Госпожа Мин – женщина себе на уме. Она родила мужу сына и дочь, но все еще завивает волосы, хотя ей вот-вот стукнет сорок. Госпожа Мин не в ладах с грамотой и, зная за собой этот недостаток, старается восполнить его неустанными заботами о семье: печется о детях, о муже.

Детям госпожа Мин во всем потворствует, не смеет их поучать, наказывать. Даже сердиться на них в присутствии мужа не решается, ибо понимает: она доводится им матерью лишь потому, что он – их отец. Надо постоянно быть начеку: муж для нее – это все. И она не может ни бить, ни ругать его детей. Не то, чего доброго, он в гневе прибегнет к крайнему средству – женится на другой, она же не сможет обзавестись другим мужем.

Госпожа Мин – особа весьма подозрительная. Ее приводит в трепет любая бумажка с иероглифами – в них скрыта какая-то тайна. Вот почему она ненавидит всех этих барынь и барышень. Собственно говоря, ее муж, ее дети ничем не хуже этих образованных господ. Да и сам господин Мин не станет отрицать, что он умен, наделен способностями и занимает высокое положение в обществе.

Госпожа Мин никому не позволит говорить о своих детях дурно, упрекать их за шалости. Плохие дети – значит, плохая мать. А этого госпожа Мин не потерпит. Она во всем повинуется мужу и детям тоже. Остальных же ни во что не ставит. Считает себя самой умной и постоянно кичится перед соседями и слугами.

Если ее дети подерутся с чужими, она сломя голову бросается в бой. Пусть знают, с кем имеют дело! Как луна отражает свет солнца, так и она призвана олицетворять силу и величие своего супруга.

Слуг она ненавидела – они относились к ней с презрением. Вслух, разумеется, этого не высказывали, но в их Взглядах можно было прочесть: «Сними свой наряд, и будешь такой же, как мы, а может, и хуже». Их презрение было особенно заметно, когда госпожа Мин против них что-нибудь замышляла. В бешенстве она готова была проглотить их живьем и часто отказывала прислуге от дома, чтобы хоть как-то выместить свою злость.

читать дальше

Лао Шэ, «Соседи»

Детям госпожа Мин во всем потворствует, не смеет их поучать, наказывать. Даже сердиться на них в присутствии мужа не решается, ибо понимает: она доводится им матерью лишь потому, что он – их отец. Надо постоянно быть начеку: муж для нее – это все. И она не может ни бить, ни ругать его детей. Не то, чего доброго, он в гневе прибегнет к крайнему средству – женится на другой, она же не сможет обзавестись другим мужем.

Госпожа Мин – особа весьма подозрительная. Ее приводит в трепет любая бумажка с иероглифами – в них скрыта какая-то тайна. Вот почему она ненавидит всех этих барынь и барышень. Собственно говоря, ее муж, ее дети ничем не хуже этих образованных господ. Да и сам господин Мин не станет отрицать, что он умен, наделен способностями и занимает высокое положение в обществе.

Госпожа Мин никому не позволит говорить о своих детях дурно, упрекать их за шалости. Плохие дети – значит, плохая мать. А этого госпожа Мин не потерпит. Она во всем повинуется мужу и детям тоже. Остальных же ни во что не ставит. Считает себя самой умной и постоянно кичится перед соседями и слугами.

Если ее дети подерутся с чужими, она сломя голову бросается в бой. Пусть знают, с кем имеют дело! Как луна отражает свет солнца, так и она призвана олицетворять силу и величие своего супруга.

Слуг она ненавидела – они относились к ней с презрением. Вслух, разумеется, этого не высказывали, но в их Взглядах можно было прочесть: «Сними свой наряд, и будешь такой же, как мы, а может, и хуже». Их презрение было особенно заметно, когда госпожа Мин против них что-нибудь замышляла. В бешенстве она готова была проглотить их живьем и часто отказывала прислуге от дома, чтобы хоть как-то выместить свою злость.

читать дальше

Лао Шэ, «Соседи»

[...]

Большой дом деда сложен не из камня и не из обожженного кирпича. Он — из земли, обыкновенной земли, вскармливающей пшеницу. Дом этот встает на краю поля, точно его продолжение. Во дворе растут смоковницы и акации. А на стенах дома, там, где они тронуты сыростью, зеленеют те же растения, что и на полях вокруг.

Внутри дом больше всего походил па лабиринт. Одному богу известно, как он строился. Во всяком случае, таким, как сейчас, он стал не за один год и даже не за десять лет. В нем было множество комнат, больших и маленьких. Они беспорядочно пристраивались к прежним, едва возникала нужда. Стоило деду прикопить — в доме прибавлялась еще одна комната. По мнению деда, деньги для того и нужны, чтобы строиться. Коридоров не полагалось — комнаты открывались одна в другую, а двери были такими низкими, что приходилось наклоняться, чтобы не стукнуться лбом о притолоку. В некоторых же двери вообще отсутствовали. Были комнаты с окнами и без окон, с гладкими стенами и стенами шершавыми оттого, что их оштукатурили смесью гравия, черной глины и кизяка. Потолки и стропила были из стволов и корневищ пальм и нильской акации, а кровля — из пальмовых листьев.

Летом дом был прохладным, а зимой теплым. На вид он казался непрочным, но только на вид, ибо прочность его была проверена самим временем.

Я вошел в калитку и огляделся. Огромный двор. Направо на подстилках сушатся финики и стручковый перец. Налево — мешки с пшеницей и бобами. Одни уже зашиты, другие стоят пока открытыми. В дальнем углу коза жадно ест ячмень, а у вымени пристроился козленок и сосет. Судьба дома неразрывно связана с полем. Зеленеет поле — в доме весело, опустошит засуха поля — в доме траур.

Запах дедова дома я узнаю среди всех запахов мира. Разве можно забыть эту смесь разнообразных ароматов — муки и стручкового перца, фиников и зерна, бобов, фасоли, верблюжьей колючки? И все тонут в благоухании ладана, который курится в большой жаровне.

Это благоухание постоянно напоминает мне, что дед — аскет, отказывавший себе буквально во всем, — не жалел никаких денег, когда дело касалось молитвенных принадлежностей. Огромный ковер, на котором дед молился и который служил ему одеялом в холодные ночи, был сшит из трех леопардовых шкур. Молитвенный чайник из меди с рисунком и насечкой стоял на большой тарелке, тоже медной. Предмет особой гордости деда — четки из сандалового дерева. Он перебирал их с нежностью, подносил к лицу и прижимал к щекам — сначала к левой, потом к правой — и с наслаждением вдыхал их запах.

Прищурив глаза, он погружался в воспоминания. Не приведи аллах кому-нибудь из внуков помешать ему в такие минуты. Тут он мог стукнуть четками по детской головке и крикнуть: «Пошел прочь, шайтан».

Молитвенный обряд, как и комнаты в доме или пальмы во дворе, имел свой смысл. Он тоже воскрешал прожитое.

[...]

Ат-Тайиб Салих, «Сезон паломничества на Север» ("Season of Migration to the North"), 1966.

Большой дом деда сложен не из камня и не из обожженного кирпича. Он — из земли, обыкновенной земли, вскармливающей пшеницу. Дом этот встает на краю поля, точно его продолжение. Во дворе растут смоковницы и акации. А на стенах дома, там, где они тронуты сыростью, зеленеют те же растения, что и на полях вокруг.

Внутри дом больше всего походил па лабиринт. Одному богу известно, как он строился. Во всяком случае, таким, как сейчас, он стал не за один год и даже не за десять лет. В нем было множество комнат, больших и маленьких. Они беспорядочно пристраивались к прежним, едва возникала нужда. Стоило деду прикопить — в доме прибавлялась еще одна комната. По мнению деда, деньги для того и нужны, чтобы строиться. Коридоров не полагалось — комнаты открывались одна в другую, а двери были такими низкими, что приходилось наклоняться, чтобы не стукнуться лбом о притолоку. В некоторых же двери вообще отсутствовали. Были комнаты с окнами и без окон, с гладкими стенами и стенами шершавыми оттого, что их оштукатурили смесью гравия, черной глины и кизяка. Потолки и стропила были из стволов и корневищ пальм и нильской акации, а кровля — из пальмовых листьев.

Летом дом был прохладным, а зимой теплым. На вид он казался непрочным, но только на вид, ибо прочность его была проверена самим временем.

Я вошел в калитку и огляделся. Огромный двор. Направо на подстилках сушатся финики и стручковый перец. Налево — мешки с пшеницей и бобами. Одни уже зашиты, другие стоят пока открытыми. В дальнем углу коза жадно ест ячмень, а у вымени пристроился козленок и сосет. Судьба дома неразрывно связана с полем. Зеленеет поле — в доме весело, опустошит засуха поля — в доме траур.

Запах дедова дома я узнаю среди всех запахов мира. Разве можно забыть эту смесь разнообразных ароматов — муки и стручкового перца, фиников и зерна, бобов, фасоли, верблюжьей колючки? И все тонут в благоухании ладана, который курится в большой жаровне.

Это благоухание постоянно напоминает мне, что дед — аскет, отказывавший себе буквально во всем, — не жалел никаких денег, когда дело касалось молитвенных принадлежностей. Огромный ковер, на котором дед молился и который служил ему одеялом в холодные ночи, был сшит из трех леопардовых шкур. Молитвенный чайник из меди с рисунком и насечкой стоял на большой тарелке, тоже медной. Предмет особой гордости деда — четки из сандалового дерева. Он перебирал их с нежностью, подносил к лицу и прижимал к щекам — сначала к левой, потом к правой — и с наслаждением вдыхал их запах.

Прищурив глаза, он погружался в воспоминания. Не приведи аллах кому-нибудь из внуков помешать ему в такие минуты. Тут он мог стукнуть четками по детской головке и крикнуть: «Пошел прочь, шайтан».

Молитвенный обряд, как и комнаты в доме или пальмы во дворе, имел свой смысл. Он тоже воскрешал прожитое.

[...]

Ат-Тайиб Салих, «Сезон паломничества на Север» ("Season of Migration to the North"), 1966.

пятница, 27 июня 2014

***

Моя мать, как все женщины, проживавшие в ее городе, никогда не называла моего отца иначе, как арабским личным местоимением, соответствующим французскому "он". Поэтому каждая ее фраза, в которой глагол спрягался в третьем лице мужского рода единственного числа, а существительное отсутствовало, относилась, естественно, к ее супругу. Такая речь была характерна для любой замужней женщины от пятнадцати до шестидесяти лет, и только позднее, уже на склоне жизни, мужа, если он совершил паломничество в Мекку, можно было обозначать словом "хаджи".

Таким образом и большие, и маленькие, то есть женщины и девочки - ибо важные беседы всегда велись в женском кругу, - научились принимать как должное взаимное опущение имен супругов.

Через несколько лет после замужества моя мать постепенно выучилась французскому языку, беседуя, сначала, конечно, неуверенно, с женами коллег моего отца. В большинстве случаев эти пары приезжали из Франции и жили вроде нас в небольшом доме, предназначенном для учителей нашего селения.

Не знаю точно, с каких пор мать начала говорить: "Мой муж пришел или ушел… Я спрошу у мужа" и так далее. Зато я прекрасно помню, каким тоном она это говорила, помню и стеснение в материнском голосе; школьные построения ее фраз, старательная медлительность произношения были очевидны, хотя, приобщившись так поздно к французскому языку, моя мать делала быстрые успехи. А между тем я чувствовала, чего ей стоило преодолеть свою стыдливость и называть в разговоре моего отца без всяких обиняков.

А потом словно шлюз какой в ней прорвался, и это, возможно, отразилось на ее семейных отношениях. Много лет спустя, когда мы летом приезжали в свою деревню, мать, болтая по-арабски с родными и двоюродными сестрами, без всякого стеснения и даже с чувством некоторого превосходства, упоминая о муже - неслыханное новшество! - стала называть его по имени, неожиданно, вернее, сразу, хотела я сказать, отказавшись от всяких эвфемизмов и прочих словесных ухищрений. Однако со своими тетушками и пожилыми родственницами она продолжала следовать привычному пуризму, идя на откровенную уступку, и это понятно: такая свобода языка показалась бы престарелым благочестивым женщинам дерзостью или же неприличием…

Шли годы. И по мере того, как улучшалась французская речь матери, мне, девочке, которой тогда было уже лет десять-двенадцать, становилось ясно: родители мои в глазах всего женского населения становились парой - вещь по нашим понятиям поразительная! Еще более льстило моему самолюбию другое обстоятельство: когда моя мать рассказывала о мелких событиях нашей деревенской жизни, которая в глазах городской родни выглядела убогой, неизменно ощущалось незримое присутствие ее героя, он, казалось, возвышался над этими тайными сборищами женщин, запертых в отживших свое старозаветных двориках.

Мой отец, и только мой отец; остальные женщины никогда не осмеливались называть по имени мужчин, своих повелителей, проводивших весь день вне дома и возвращавшихся по вечерам в задумчивости, с низко опущенной головой. Все эти дядья, двоюродные братья, родственники по брачным узам как бы растворялись в общем понятии мужского рода, обезличиваясь в уничижительном беспристрастии, с которым намекали на их существование супруги.

Да, только мой отец… Слегка наклонив голову, мать спокойно произносила "Тахар", что - я очень рано узнала об этом-означало "чистый", и, даже когда ее собеседницы улыбались в смущении со снисходительным видом, мне казалось, что материнское лицо освещалось каким-то новым, благородным светом.

Едва уловимые изменения вторгались в эти гаремные беседы, однако уши мои улавливали лишь то, что еще более возвышало мою мать, делая ее непохожей на других. Благодаря тому что она никогда не забывала ввести его в круг этих негромких бесед, мой отец становился еще более чистым, чем предсказывало его имя!

Но вот однажды произошло событие, предвещавшее истинный перелом в наших отношениях. Событие весьма банальное для любого другого мира, но для нас по меньшей мере странное: во время особо длительного путешествия (кажется, из одного департамента в другой) отец решил написать моей матери - да-да, моей матери!

Он отправил открытку, написав на ней наискось своим вытянутым старательным почерком короткую фразу: "С наилучшими пожеланиями из этого далекого края" - или что-то вроде: "Все хорошо, я увидел новые для меня места"- и так далее, а внизу поставил свое имя. Я уверена, что в ту пору даже он не осмелился бы добавить в конце, перед подписью, какую-нибудь более интимную фразу, например: "Я думаю о вас" - и уж тем более: "Целую вас". Зато на другой стороне открытки, там, где пишется адрес, он написал "мадам", а вслед за тем имя и фамилию с добавлением - правда, теперь я в этом не совсем уверена - "и ее детям", то есть нам троим, из которых старшая я - мне тогда было около десяти лет…

Перелом свершился: мой отец своей собственной рукой написал на открытке, которая будет путешествовать по разным городам и попадет на глаза стольким мужчинам, включая и почтальона нашего поселка, к тому же почтальона - мусульманина, так вот отец осмелился написать фамилию своей жены, которую назвал на западный манер: "Мадам такая-то…"; а надо сказать, что любой местный житель - неважно, богатый или бедный, - поминал о жене и детях только лишь таким косвенным образом: "дом".

Итак, мой отец "написал" моей матери. Приехав к родным, та рассказала об этой открытке самым естественным тоном и совсем простыми словами. Она собиралась продолжить свой рассказ, поведать о практических трудностях, с которыми ей довелось столкнуться за долгих четыре или пять дней отсутствия мужа (хотя торговцы каждое утро присылали нам провизию, заранее, накануне отъезда, заказанную отцом). Ей хотелось посетовать на тяготы горожанки, очутившейся в деревне в полном одиночестве да еще с малыми детьми на руках… Но пораженные женщины, осознав небывалую новизну случившегося, воскликнули в один голос:

- Он тебе написал?

- Он поставил имя своей жены, и почтальон мог собственными глазами увидеть его? Какой стыд!..

- Он мог бы послать открытку на имя твоего сына, хотя бы из принципа, неважно, что твоему сыну всего семь или восемь лет!

Моя мать умолкла. Безусловно испытывая удовлетворение, польщенная, но безропотная. Возможно, ей стало вдруг неловко, может быть, она покраснела от смущения, Да, ее муж написал ей, ей лично!.. Только старшая дочь могла бы прочитать эту открытку, так ведь она девочка, какая же в таком случае разница: дочь или жена - неважно, чье имя поставить на открытке!

- Подумайте сами, теперь-то я умею читать по - французски!

Поистине это было самое смелое проявление любви. Стыдливость ее в эту минуту страдала. Однако втайне она чувствовала себя польщенной, тщеславие супруги одерживало верх.

Для меня, девчонки, внимательно следившей за всем происходящим, не прошли бесследно эти пересуды отсталых женщин. Тогда-то, мне кажется, и пробудилось во мне первое предчувствие возможного счастья, тайны, связывающей мужчину и женщину.

Мой отец осмелился "написать" моей матери. И тот, и другая - отец в письме, мать в разговорах, во время которых она без ложного стыда упоминала отныне о своем муже, - называли друг друга по имени, то есть, иными словами, открыто, не таясь, любили друг друга.

***

Ассия Джебар, «Любовь, фантазия» ("L’Amour, la fantasia"), 1985.

Моя мать, как все женщины, проживавшие в ее городе, никогда не называла моего отца иначе, как арабским личным местоимением, соответствующим французскому "он". Поэтому каждая ее фраза, в которой глагол спрягался в третьем лице мужского рода единственного числа, а существительное отсутствовало, относилась, естественно, к ее супругу. Такая речь была характерна для любой замужней женщины от пятнадцати до шестидесяти лет, и только позднее, уже на склоне жизни, мужа, если он совершил паломничество в Мекку, можно было обозначать словом "хаджи".

Таким образом и большие, и маленькие, то есть женщины и девочки - ибо важные беседы всегда велись в женском кругу, - научились принимать как должное взаимное опущение имен супругов.

Через несколько лет после замужества моя мать постепенно выучилась французскому языку, беседуя, сначала, конечно, неуверенно, с женами коллег моего отца. В большинстве случаев эти пары приезжали из Франции и жили вроде нас в небольшом доме, предназначенном для учителей нашего селения.

Не знаю точно, с каких пор мать начала говорить: "Мой муж пришел или ушел… Я спрошу у мужа" и так далее. Зато я прекрасно помню, каким тоном она это говорила, помню и стеснение в материнском голосе; школьные построения ее фраз, старательная медлительность произношения были очевидны, хотя, приобщившись так поздно к французскому языку, моя мать делала быстрые успехи. А между тем я чувствовала, чего ей стоило преодолеть свою стыдливость и называть в разговоре моего отца без всяких обиняков.

А потом словно шлюз какой в ней прорвался, и это, возможно, отразилось на ее семейных отношениях. Много лет спустя, когда мы летом приезжали в свою деревню, мать, болтая по-арабски с родными и двоюродными сестрами, без всякого стеснения и даже с чувством некоторого превосходства, упоминая о муже - неслыханное новшество! - стала называть его по имени, неожиданно, вернее, сразу, хотела я сказать, отказавшись от всяких эвфемизмов и прочих словесных ухищрений. Однако со своими тетушками и пожилыми родственницами она продолжала следовать привычному пуризму, идя на откровенную уступку, и это понятно: такая свобода языка показалась бы престарелым благочестивым женщинам дерзостью или же неприличием…

Шли годы. И по мере того, как улучшалась французская речь матери, мне, девочке, которой тогда было уже лет десять-двенадцать, становилось ясно: родители мои в глазах всего женского населения становились парой - вещь по нашим понятиям поразительная! Еще более льстило моему самолюбию другое обстоятельство: когда моя мать рассказывала о мелких событиях нашей деревенской жизни, которая в глазах городской родни выглядела убогой, неизменно ощущалось незримое присутствие ее героя, он, казалось, возвышался над этими тайными сборищами женщин, запертых в отживших свое старозаветных двориках.

Мой отец, и только мой отец; остальные женщины никогда не осмеливались называть по имени мужчин, своих повелителей, проводивших весь день вне дома и возвращавшихся по вечерам в задумчивости, с низко опущенной головой. Все эти дядья, двоюродные братья, родственники по брачным узам как бы растворялись в общем понятии мужского рода, обезличиваясь в уничижительном беспристрастии, с которым намекали на их существование супруги.

Да, только мой отец… Слегка наклонив голову, мать спокойно произносила "Тахар", что - я очень рано узнала об этом-означало "чистый", и, даже когда ее собеседницы улыбались в смущении со снисходительным видом, мне казалось, что материнское лицо освещалось каким-то новым, благородным светом.

Едва уловимые изменения вторгались в эти гаремные беседы, однако уши мои улавливали лишь то, что еще более возвышало мою мать, делая ее непохожей на других. Благодаря тому что она никогда не забывала ввести его в круг этих негромких бесед, мой отец становился еще более чистым, чем предсказывало его имя!

Но вот однажды произошло событие, предвещавшее истинный перелом в наших отношениях. Событие весьма банальное для любого другого мира, но для нас по меньшей мере странное: во время особо длительного путешествия (кажется, из одного департамента в другой) отец решил написать моей матери - да-да, моей матери!

Он отправил открытку, написав на ней наискось своим вытянутым старательным почерком короткую фразу: "С наилучшими пожеланиями из этого далекого края" - или что-то вроде: "Все хорошо, я увидел новые для меня места"- и так далее, а внизу поставил свое имя. Я уверена, что в ту пору даже он не осмелился бы добавить в конце, перед подписью, какую-нибудь более интимную фразу, например: "Я думаю о вас" - и уж тем более: "Целую вас". Зато на другой стороне открытки, там, где пишется адрес, он написал "мадам", а вслед за тем имя и фамилию с добавлением - правда, теперь я в этом не совсем уверена - "и ее детям", то есть нам троим, из которых старшая я - мне тогда было около десяти лет…

Перелом свершился: мой отец своей собственной рукой написал на открытке, которая будет путешествовать по разным городам и попадет на глаза стольким мужчинам, включая и почтальона нашего поселка, к тому же почтальона - мусульманина, так вот отец осмелился написать фамилию своей жены, которую назвал на западный манер: "Мадам такая-то…"; а надо сказать, что любой местный житель - неважно, богатый или бедный, - поминал о жене и детях только лишь таким косвенным образом: "дом".

Итак, мой отец "написал" моей матери. Приехав к родным, та рассказала об этой открытке самым естественным тоном и совсем простыми словами. Она собиралась продолжить свой рассказ, поведать о практических трудностях, с которыми ей довелось столкнуться за долгих четыре или пять дней отсутствия мужа (хотя торговцы каждое утро присылали нам провизию, заранее, накануне отъезда, заказанную отцом). Ей хотелось посетовать на тяготы горожанки, очутившейся в деревне в полном одиночестве да еще с малыми детьми на руках… Но пораженные женщины, осознав небывалую новизну случившегося, воскликнули в один голос:

- Он тебе написал?

- Он поставил имя своей жены, и почтальон мог собственными глазами увидеть его? Какой стыд!..

- Он мог бы послать открытку на имя твоего сына, хотя бы из принципа, неважно, что твоему сыну всего семь или восемь лет!

Моя мать умолкла. Безусловно испытывая удовлетворение, польщенная, но безропотная. Возможно, ей стало вдруг неловко, может быть, она покраснела от смущения, Да, ее муж написал ей, ей лично!.. Только старшая дочь могла бы прочитать эту открытку, так ведь она девочка, какая же в таком случае разница: дочь или жена - неважно, чье имя поставить на открытке!

- Подумайте сами, теперь-то я умею читать по - французски!

Поистине это было самое смелое проявление любви. Стыдливость ее в эту минуту страдала. Однако втайне она чувствовала себя польщенной, тщеславие супруги одерживало верх.

Для меня, девчонки, внимательно следившей за всем происходящим, не прошли бесследно эти пересуды отсталых женщин. Тогда-то, мне кажется, и пробудилось во мне первое предчувствие возможного счастья, тайны, связывающей мужчину и женщину.

Мой отец осмелился "написать" моей матери. И тот, и другая - отец в письме, мать в разговорах, во время которых она без ложного стыда упоминала отныне о своем муже, - называли друг друга по имени, то есть, иными словами, открыто, не таясь, любили друг друга.

***

Ассия Джебар, «Любовь, фантазия» ("L’Amour, la fantasia"), 1985.